SSD и HDD в информатике ЕГЭ кажутся скучными деталями, однако именно они часто приносят легкие баллы. Накопители встречаются в задачах на оценку производительности, энергопотребления и стоимости. Если понимать принципы работы, можно быстро выбрать верный вариант или даже решить расчетную задачу без калькулятора. Ниже — восемь компактных блоков, которые закроют тему «с нуля до 90+».

Зачем школьнику копаться в железе

Составители экзамена любят проверять практическое мышление. Они дают таблицы со свойствами устройств и просят найти оптимальное. Школьник, который знает разницу между головкой HDD и ячейкой NAND, выбирает ответ за секунды. Кроме того, тема помогает понимать смежные разделы: интерфейсы ввода-вывода, файловые системы, архитектуру Von Neumann. Понимание ускоряет решение больших тестов, где ценна каждая минута. Поэтому разбор накопителей — не лишняя деталь, а реальная инвестиция в итоговый балл.

Ещё один плюс: знание рынка железа помогает при проектных заданиях. Там просят рассчитать рабочую станцию для конкретной задачи. Без представления о скорости и цене дисков проект разваливается. Так что краткий ликбез обязателен.

Откуда взялся HDD и почему он ещё жив

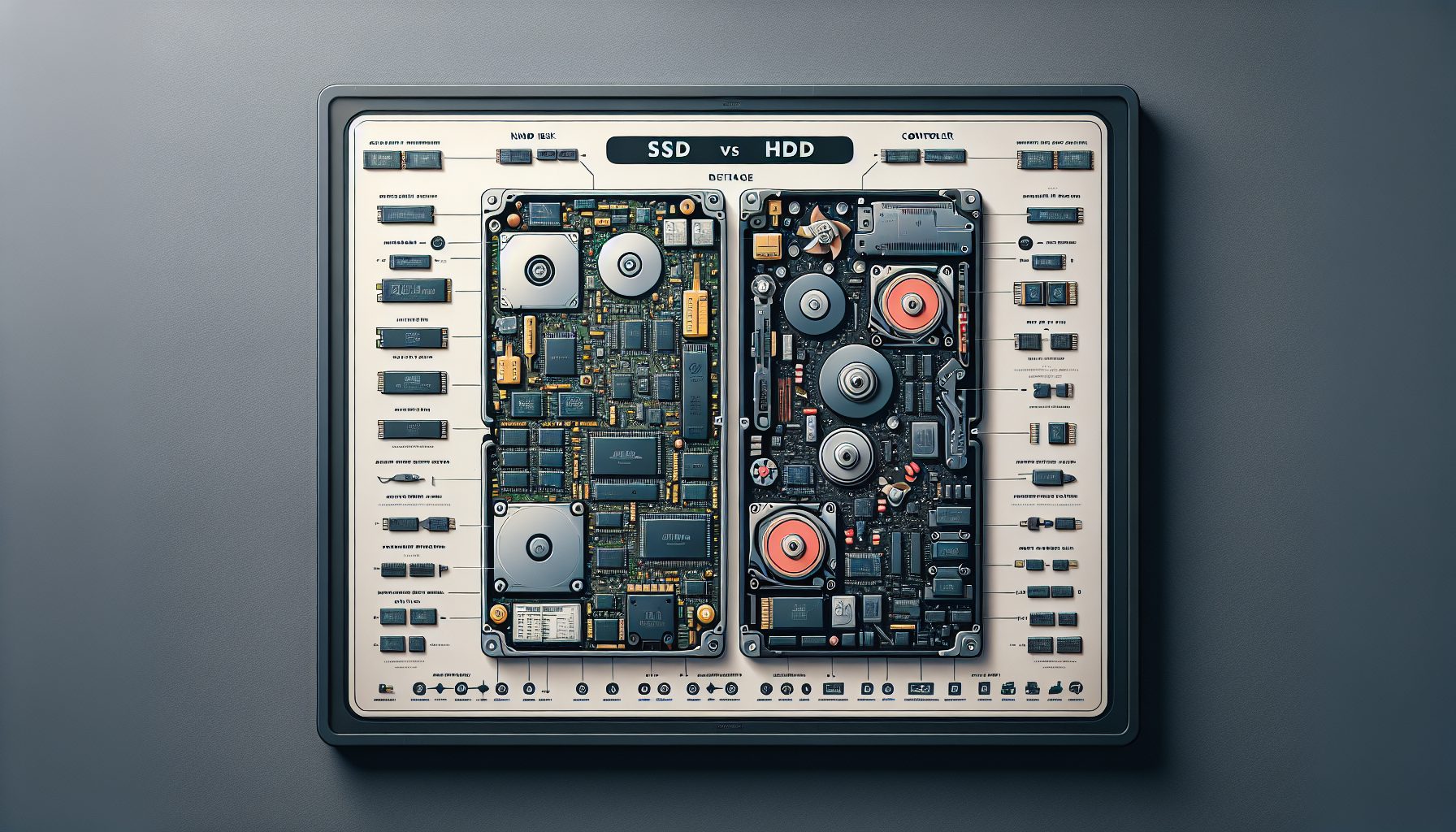

Магнитный жёсткий диск придумали в IBM в середине прошлого века. С тех пор форм-фактор уменьшился, а принцип почти не изменился. Внутри крутятся пластины со слоем ферромагнитного материала. Над ними парит считывающая головка на воздушной подушке. Она меняет ориентацию участков покрытия и тем самым записывает биты. Главные параметры для экзамена: скорость вращения (обычно 5400 или 7200 об/мин), среднее время доступа (около 9 мс), пропускная способность интерфейса (SATA III до 600 МБ/с).

HDD ценят за низкую цену за гигабайт. Именно поэтому большие облачные хранилища и домашние архивы всё ещё используют магнитные диски. Для ЕГЭ важно помнить, что при равных объёмах HDD требуют больше энергии и медленнее читают случайные файлы. Этот аргумент часто встречается в текстовых заданиях.

Как устроен SSD и чем он отличается

SSD хранит данные во флеш-ячейках NAND. В каждой ячейке заперт электрический заряд. Чтобы изменить заряд, контроллер подаёт импульс и туннелирует электроны через изолятор. Механических деталей нет, поэтому устройство не шумит и не боится тряски. Важные цифры: время доступа около 0.1 мс, скорость чтения у моделей NVMe — до 3500 МБ/с, а у SATA-версий — примерно 550 МБ/с.

Отличие не только в скорости. SSD ограничен числом циклов перезаписи. Для памяти типа TLC это 1000–3000 циклов, для SLC — до 100 000. Контроллер использует выравнивание износа и резервные блоки. На ЕГЭ иногда спрашивают, почему маленькие файлы не стирают ресурс. Ответ: контроллер распределяет нагрузку равномерно, так что деградация замедляется.

Скорость и задержки: цифры, которые нужно помнить

Экзаменаторы любят дать два диска и спросить: «Какой быстрее при маленьком файле?» Если ученик знает, что задержка важнее линейной скорости, выбор очевиден. У HDD задержка — доли десятков миллисекунд. У SSD — сотые долей. При последовательном чтении гигабайта разница меньше ощущается, зато при загрузке операционной системы преимущество твердотельного накопителя огромно.

Выучите простое правило: для последовательных задач (архив, видеомонтаж) смотрите мегабайты в секунду. Для случайных обращений (загрузка ОС, базы данных) ориентируйтесь на задержку и IOPS. Эти тезисы помогают решать задания, где нужно распределить типы данных по устройствам.

Надёжность и риски отказа

HDD содержит хрупкие пластины. Удар по работающему диску часто приводит к царапинам, а значит к потере данных. Впрочем, магнитные пластины переносят большое число циклов записи. SSD устойчив к встряскам, но со временем ячейки изнашиваются. Производители дают параметр TBW — террабайт на запись. Для бытовых моделей 500 ГБ это около 150–300 TBW. В заданиях встречается вопрос: какой диск проживёт дольше при потоковой видеозаписи? Искать надо устройство с высоким TBW и невысокой температурой.

Для экзамена достаточно помнить: резервное копирование спасает от любого типа отказа. Поэтому в проектных задачах ставьте два накопителя либо используйте RAID 1. Такое решение поднимает стоимость, но уменьшает риск потери данных. Эта логика часто проверяется через таблицы «цена-надёжность».

Стоимость и энергопотребление: расчёт без калькулятора

Магнитный диск стоит в среднем 1.5–2 рубля за гигабайт. SSD формата SATA — 6–8 рублей, а быстрый NVMe — ещё дороже. Сравнивать проще так: записали объём и умножили на цену. Часто хватает грубой оценки, чтобы увидеть существенный разрыв. На ЕГЭ точность до рубля не требуется, достаточно выбрать порядок.

Энергия: HDD потребляет 5–8 Вт в работе, SSD — около 2 Вт, а в простое падает почти до нуля. Если в задаче фигурирует ноутбук, экономия энергии превращается в дополнительный балл. Отдельно учтите тепловыделение: нагрев влияет на срок службы, поэтому в плотно набитой серверной SSD выгоднее.

SSD и HDD в информатике ЕГЭ: типовые задания и быстрые приёмы

Самый частый формат — таблица с пятью столбцами: объём, скорость, задержка, цена, потребление. Нужно выбрать пару устройств для разных сценариев. Чтобы ускориться, применяйте алгоритм:

- Сначала отсейте явно недостающий объём.

- Потом смотрите требуемую скорость или задержку.

- Далее оцениваете цену, если осталось несколько кандидатов.

- Наконец проверяете энергопотребление, если устройство мобильное.

В задачах на RAID напоминайте себе: при зеркалировании ёмкость делится пополам, а скорость чтения удваивается. При чередовании (RAID 0) ёмкость суммируется, но fault-tolerance пропадает. Эти нюансы проверяются почти каждый год.

План подготовки и где копать глубже

За месяц до экзамена разберите все задачи из открытого банка ФИПИ, где встречаются диски. Через неделю попробуйте прогнать собственные сценарии: «сборка домашнего NAS», «апгрейд ноутбука», «сервер под базу данных». Пишите краткий вывод по каждому варианту. Повторяйте цифры: 0.1 мс против 9 мс, 550 МБ/с против 150 МБ/с, 2 Вт против 6 Вт. Они прочно запоминаются именно через контраст.

Нужен структурированный материал? Посмотрите наш курс по подготовке к ЕГЭ в онлайн школе https://el-ed.ru/. Там накопители разбираются в интерактивных симуляциях и тестах. Даже если вы начнёте с нуля, три недели плотной работы дадут ощутимый прирост баллов.