Что такое нейронные сети в контексте ЕГЭ

Нейронные сети давно покинули стены университетов и добрались до школьных задач. Авторы ЕГЭ любят модернизировать тест, поэтому темы машинного обучения периодически появляются в части 2. Ребята пугаются непонятных терминов, хотя сама идея достаточно проста. Если говорить совсем кратко, нейронная сеть — это модель, которая учится находить закономерности в данных почти так же, как мозг человека. На экзамене от вас не потребуют писать сложный код, но спросят базовые принципы, роль весов и значение функции активации. Эти вопросы регулярно встречаются в демоверсиях, и игнорировать их уже нельзя.

Понимание основ облегчит сразу два направления подготовки: раздел «Информатика и ИКТ» и олимпиадные задания. Более того, знание темы помогает разбираться в современных сервисах, что повышает мотивацию. Следующие разделы покажут, какие факты действительно важны, а что можно смело опустить.

Нейронные сети: ключевые понятия и термины

Сначала разберём минимальный словарь, без которого нельзя читать условие. «Нейрон» — вычислительный элемент, принимающий входы, умножающие на веса и дающий выход. «Вес» задаёт важность входного сигнала. «Слой» — упорядоченный набор нейронов, передающих результаты дальше. «Функция активации» переводит сумму сигналов в конечный ответ, ограничивая диапазон. «Обучение» — процесс подбора весов на основе примеров. «Обучающая выборка» — набор пар «вход–правильный ответ». «Функция ошибки» измеряет, насколько сеть промахнулась, и направляет изменение весов.

В ЕГЭ могут встретиться и другие слова: «градиентный спуск», «эпоха», «переобучение». Стоит помнить, что экзаменаторы не проверяют глубокие детали, поэтому достаточно общей идеи. Школьнику полезно составить карту понятий и держать её в голове при чтении задачи. Ниже показываю, как эти термины связываются внутри модели.

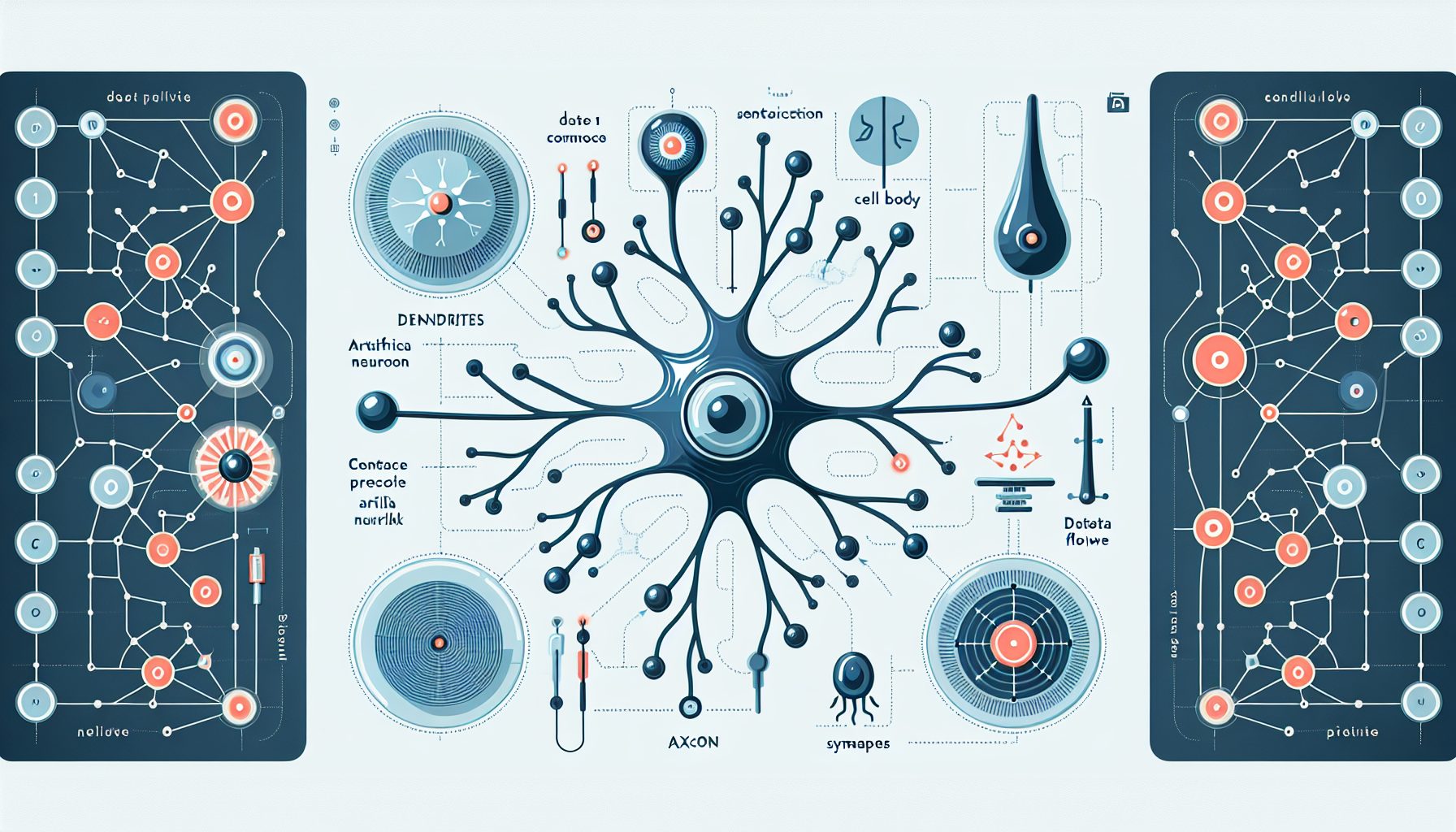

Как устроен искусственный нейрон

Представьте обычную линейную комбинацию чисел. Входные значения x1, x2, x3 умножаются на веса w1, w2, w3, затем суммируются. К сумме иногда прибавляют сдвиг — bias. Дальше результат «пропускают» через функцию активации. Если это, к примеру, сигмоида, выход будет от 0 до 1. Если ReLU, всё отрицательное обрежется до 0. На экзамене часто предлагают посчитать конечный ответ для заданных x и w. Поэтому тренируйтесь вручную считать суммы, особенно когда внутри встречаются дроби.

Важно помнить, что нейрон не хранит прошлые значения: переданная информация сразу исчезает. Из-за этого однослойный перцептрон решает только линейно разделимые задачи. Этот факт уже несколько лет фигурирует в открытом банке ФИПИ, так что запомните его.

Простейшая модель перцептрона

Перцептрон — самая известная вводная архитектура. Он содержит входной слой, единственный скрытый слой и выход. Каждый нейрон скрытого слоя получает все входы, что образует полносвязную схему. Во многих учебниках приводят пример с определением логической функции «И», где два входа и пороговая активация. На ЕГЭ могут спросить, какое минимальное количество нейронов нужно, чтобы реализовать исключающее «ИЛИ». Ответ: одного слоя недостаточно, так как функция не линейно разделима.

Понимание ограничений перцептрона показывает, почему появились глубокие сети. Но для экзамена достаточно увидеть границу возможностей и уметь переводить логические выражения в весовые коэффициенты. Попробуйте потренироваться на нескольких таблицах истинности, тогда вычисления станут автоматическими.

Обучение нейросети и функция ошибки

Сердце любой сети — алгоритм подбора весов. Классическая схема такова: сеть делает прогноз, функция ошибки вычисляет разницу между прогнозом и правильным ответом, градиент показывает, как изменить веса, чтобы уменьшить ошибку. Самый популярный метод — градиентный спуск. Его идея проста: идём по поверхности ошибки в сторону минимального значения маленькими шагами. На ЕГЭ достаточно знать, что шаг называется «скоростью обучения», а избыточно большая скорость может заставить решение «перескочить» минимум.

Иногда спрашивают про переобучение. Оно случается, когда сеть запоминает тренировочные данные, но плохо обобщает новые случаи. Для борьбы используют регуляризацию, уменьшение размерности или больше данных. Такие детали редко попадают в тест, однако короткое объяснение пригодится в развернутом ответе.

Примеры заданий ЕГЭ, где помогает знание нейросетей

Разберём три типовых формата.

- Задача на прямой расчёт вывода нейрона: даны входы, веса и порог.

- Определение возможности линейной классификации: нужно понять, разделима ли выборка.

- Текстовое пояснение алгоритма обучения: ученик выбирает правильные утверждения.

В первом случае главное — аккуратно перемножить числа. Во втором — нарисовать точки на плоскости и проверить, проходит ли прямая. Третий формат проверяет теорию: например, почему уменьшающаяся функция ошибки свидетельствует об успешном обучении. Практика показывает, что именно смешанный подход — теория плюс ручные вычисления — даёт максимальный балл. Не пытайтесь заучивать решения, лучше создайте собственный набор тренировочных примеров.

Типичные ошибки школьников и как их исправить

Первая распространённая ошибка — путаница между весами и входами. Исправление очевидно: выписывайте формулу и подписывайте каждую переменную. Вторая — забытый bias. Педагоги советуют рисовать отдельный вход с постоянным значением 1; это снижает риск. Третье — игнорирование диапазона функции активации. Если ответ выходит за пределы, значит, вы забыли применить функцию.

Слабая тренировка устных формулировок тоже бьёт по баллу. Экзамен включает задания с развёрнутым ответом, где нужно кратко объяснить, как работает алгоритм. Потренируйтесь описывать процесс вслух: «Мы суммируем взвешенные входы, применяем ReLU, получаем выход». Такая привычка структурирует мысли и экономит минуты на экзамене.

План подготовки и полезные ресурсы

Разделите работу на четыре блока: теория, ручные расчёты, визуализация, решения из банка ФИПИ. Теорию удобнее повторять по конспектам, оставляя по пять-шесть ключевых тезисов на каждую тему. Ручные расчёты выполняйте карандашом, чтобы быстро находить ошибки. Визуализацию делайте в бесплатном сервисе Desmos: точечные диаграммы помогают понять линейную разделимость. Завершающий блок — реальные задания прошлых лет, решать их следует с таймером, имитируя стресс.

Если хочется системной поддержки, запишитесь на онлайн курс подготовки к ЕГЭ по информатике. Там темы машинного обучения подают простым языком и дают много практики. Дополнительно изучайте блоги исследователей, чтобы расширять кругозор, хоть это и не входит в экзаменационную программу. Чёткий план и регулярные тренировки гарантируют уверенность в день X.